Festival de Marseille – Danse et Arts Multiples, 18<sup>e</sup> édition

Pour les beaux jours

Le Festival de Marseille, sous la direction d’Apolline Quintrand, prend de l’ampleur et devient une place incontournable d’une programmation mondialisée où les scènes se partagent les grands noms, et tente à la marge la programmation de jeunes talents. On y peut y voir une thématique ou l’influence d’un continent, mais encore une fois, la danse nous dit des choses avec peu de mots et dans le silence d’une glissade.

Ce qui point chez le chorégraphe Bill T Jones and the Arnie Zane Company, c’est la formidable concordance entre une vie trop connue d’enfant noir né d’une famille pauvre et nombreuse et le formalisme d’une danse qui repousse les limites d’un corps que l’on voit trop souvent comme une enveloppe nous confrontant au miroir de l’autre. Rien n’a été épargné à Bill T Jones. A commencer par le T de son nom : le diminutif de Tass, le nom d’un gouverneur raciste de Géorgie, puis la mort de son compagnon Arie Zane, décédé du VIH en 1988. Bill T Jones, lui-même séropositif, ne s’arrête jamais. Il accompagne et devance dans un même temps une danse américaine adepte de la géométrie (Merce Cunningham) et de la dissonance (Lucinda Childs) et où le phrasé des pas, sous l’influence de Balanchine, vit d’accélérations et de ralentis, de diagonales et de demi-tours, d’extensions et de souplesse des chevilles dans un même élan. Dans cette période qui traverse les années 80 jusqu’à nos jours, la danse américaine ouvre des frontières à l’opposé des joyeux lurons que sont Jean-Claude Gallotta, Régine Chopinot et Dominique Bagouet, portés par l’euphorie de 1981. Il faut dire que les enjeux ne sont pas les mêmes, car aux Etats-Unis, le devenir d’une compagnie est une question d’enjeu économique : où se produire et pour quel public ? On ne s’étonne donc pas de constater que chez Bill T Jones et Alvin Ailey, la couleur de peau est une affaire politique et donc artistique. Entre la fierté de ses racines et les enjeux de la représentation dans l’Occident, une alchimie s’opère, jouant de la multiplicité, à la manière d’un grand écart pour confronter le danseur à la question de la spiritualité (la place de l’être) et du phrasé musical (Ravel, Beethoven, Mendelsson).

Chez Sasha Waltz, une invitée permanente de ce festival (presque une copine), c’est l’expressionnisme allemand qui prend toute son ampleur. Les corps sont maltraités (projection de peinture, nudité crue) pour débarrasser la danse de ses codes et confronter le spectateur à la condition de l’individu tel qu’il est, c’est-à-dire sans l’artifice du suave, de la délicatesse, de la petite chose fragile qui connaît trop bien sa partition. Qu’est-ce que le geste aujourd’hui, le droit de l’interprète à l’intérieur d’un groupe, la condition de la femme au milieu des hommes ? Sasha Waltz porte une attention particulière au refus d’une vérité normative de la danse.

On peut aller dans le même sens avec le travail de Christophe Haleb, où le choix des caractères se fait sur un rapport de personnalités plus que de capacités physiques. Tour à tour poseurs, promeneurs, showmen, voire colériques, les individus du collectif La Zouze expriment leurs envies et leurs contradictions en abordant des espaces démesurés (le MuCEM, la rue Saint Ferréol, le Palais de la Bourse) avec une économie de moyen qui questionne la crise médiatique. Tout autant que les objets, les vêtements, les matières, le mouvement est recyclé dans des scènes de vie qui abordent une actualité particulière, celle de la personne devant, puis au milieu des autres.

Avec Pierre Droulers, on aborde l’entre-deux. Entre le classicisme de la représentation théâtrale et la représentation du geste. Le corps sert de véhicule à une infinité de variations, tantôt mouvement, tantôt porteur d’objets à la manière d’un pinceau qui remplit une surface et construit une lumière. Ça s’emballe, ça s’immobilise, ça se regroupe. On passe du sol à l’extension, on ouvre les bras pour libérer les énergies, l’individu devient une boule de matière première au service d’un ensemble qui interroge le devenir de la scène et d’une vision frontale.

Karim Grandi-Baupain

Festival de Marseille – Danse et Arts Multiples, 18e édition : du 19/06 au 12/07 à Marseille.

Rens. http://festivaldemarseille.com / www.mp2013.fr

Psyché Killer

A force de se prendre des bombes atomiques et des tsunamis dans la gueule, de combattre des Godzilla et de couper des pénis de manière passionnelle, le Japon accouche de courants et d’artistes inévitablement atypiques. La preuve par deux avec Ryoji Ikeda et son collectif Dumb Type.

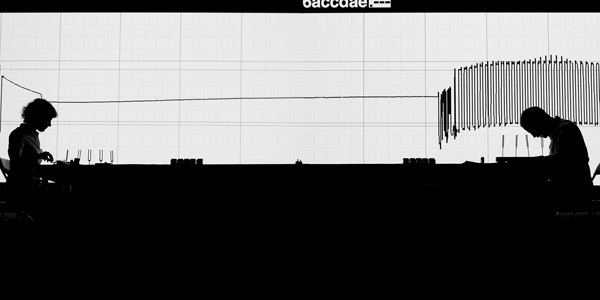

Déjà présent dans le cadre du Festival de Marseille il y a quelques années, Ryoji Ikeda avait mis un auditoire attentif et stupéfait à genoux. Un concert noir et blanc, spectral et fantastique, joué dans la caverne des Nono à Pastré, où l’on ne déblatérait pas des mots succulents entre des mets délicieux mais où l’on envoyait du code informatique pour donner mathématiquement vie à des sonorités ébouriffantes. Le travail de Ryoji Ikeda constitue essentiellement à questionner — via des concepts et des processus complexes qu’on vous épargnera ici — la matière auditive, à déboulonner sans vergogne et avec une intelligence hors du commun nos habitudes d’écoute(s). Résultat : on assiste à un tourbillon intense et foisonnant, quelque peu ou carrément psychédélique, de sensations extraordinaires — au sens littéral du terme… En fait, on voyage direct sur la Lune ou dans le cosmos en restant tranquillement assis dans son fauteuil, sans pressurisation, le sourire aux lèvres. On pousse des tas de petits cris à l’intérieur : de joie, de surprise, d’enthousiasme… On se frotte les yeux : tout cela est-il bien vrai ? Puis on se demande : il revient quand, Ikeda ?

LV