L’entretien | Renaud Boukh (éditions Héliotropismes)

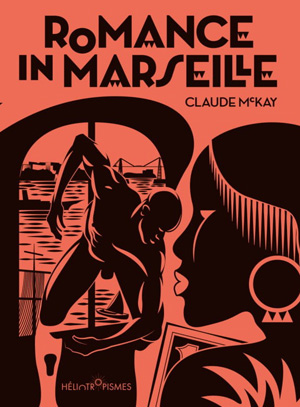

On se souvient de la sortie inédite de Romance à Marseille, de l’écrivain Claude McKay, qui a fait grand bruit dans les médias nationaux. L’entreprise courageuse d’une jeune maison d’édition marseillaise, Héliotropismes, nous a donné envie d’en savoir plus sur sa manière de concevoir le livre. Rencontre avec Renaud Boukh, son principal initiateur.

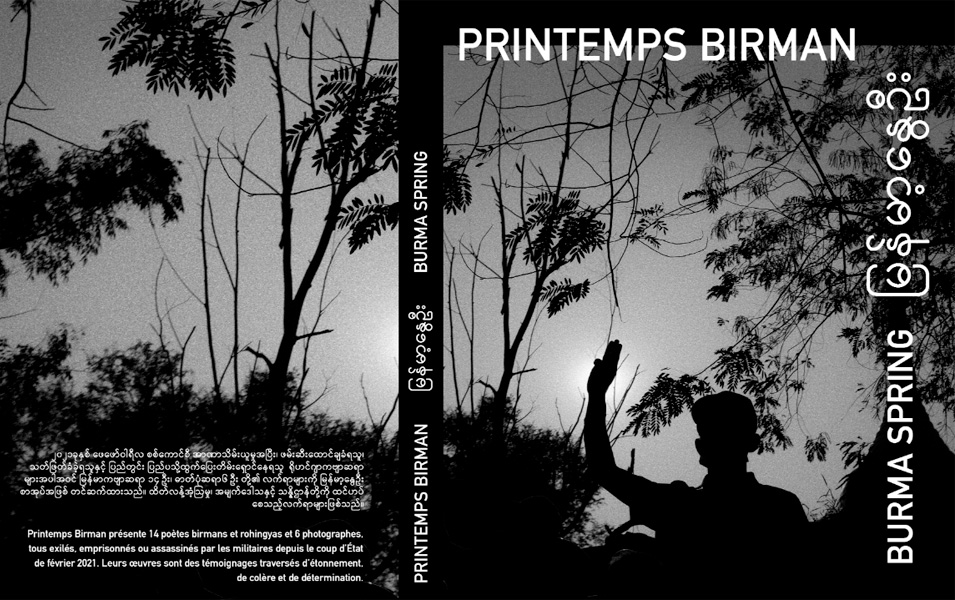

Peux-tu nous parler de ton petit dernier, Printemps birman, une anthologie poétique présentée en version bilingue ?

Peux-tu nous parler de ton petit dernier, Printemps birman, une anthologie poétique présentée en version bilingue ?

Ce livre est né d’une rencontre fortuite avec une photographe birmane réfugiée, Mayco Naing, qui est arrivée en France en mai 2021 car recherchée dans son pays par la junte militaire. Elle recevait beaucoup de textes et de photos et m’a demandé si je pouvais l’aider dans un projet d’anthologie. Je lui ai répondu que c’était compliqué pour moi, n’ayant pas trop de moyens, de rémunérer tous les participants, poètes et photojournalistes. C’était un projet trop compliqué. J’ai donc essayé de l’aider à trouver des éditeurs pour un recueil en birman et en français. Elle m’a raconté qu’une bonne partie de ces artistes avaient été incarcérés ou assassinés à partir du 1er févier 2021, date du coup d’État. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il y avait des choses plus importantes que de chercher de l’argent pour publier un livre et comme elle ne trouvait personne, on s’est lancés. On a trouvé de l’argent avec une prévente en ligne et auprès d’une institution privée.

L’année dernière, tu as édité un roman inédit, Romance in Marseille de Claude McKay, quand toutes les autres maisons d’édition se montraient frileuses. Ce livre a eu un succès retentissant, notamment auprès de la presse, faisant (re)découvrir cet auteur injustement méconnu. Comment l’expliquer ?

Je ne sais pas, parce que moi, je ne connais personne dans le monde de l’édition (rires). Je n’ai absolument pas de réseau et ne suis pas très porté sur le commercial. Il a suffi d’un ou deux articles un peu costauds, notamment dans Le Monde, et les gens ont suivi. Il y avait aussi toute une série de symboles sur lesquels s’appuyait le livre. Ce n’était vraiment pas une volonté d’accaparation d’un mouvement politique, d’autant plus que ça faisait cinq ans qu’on essayait de l’éditer avec Armando Coxe et qu’on ne trouvait aucun soutien. Un jour, une journaliste a parlé de « livre culte » à propos de Romance in Marseille. Ça m’a un peu énervé, car pour moi, c’est un peu comme épingler ses publications, en faire quelque chose de pop, alors que j’avais tout sauf l’idée de développer du glamour autour d’une thématique assez violente au final.

Tu fais la part belle aux écrivains à la croisée des genres et fuis toute uniformisation. As-tu une ligne artistique ?

Pas vraiment. Je choisis les ouvrages en fonction de l’intuition. Il y a quelque chose de relié entre la trajectoire du livre, qui est toujours un peu cassée, et la narration même du livre. Dans tous les cas, il y a une histoire à raconter au-delà du support, des livres un peu orphelins, dont personne ne voulait. Cette maison d’édition a aussi une dynamique collective, car elle a été créée par plusieurs personnes à l’origine. Et puis chaque livre est un peu une création collective avec divers intervenants. Ça finit par fonctionner. Pour le graphisme, je travaille avec Carlos López Chirivella, un ami graphiste vénézuélien, qui ne souhaite pas toujours lire le livre. On a un dialogue différent pour chaque titre, mais généralement, il ne les lit qu’après. Parfois, il souhaite juste connaître quelques éléments, il m’interroge. Et puis on imagine un dessin narratif avec des aplats de noirs sur papier coloré, à chaque fois avec une technique et une inspiration différentes.

On constate de plus en plus chez les éditeurs cette volonté de sortir de l’oubli des ouvrages inédits… D’où vient cette tendance d’après toi ?

Oui, on le constate dans la littérature de culte, ou bien dans la littérature marginale. C’est en effet ce que je propose aussi depuis le début avec un travail de fond basé sur la recherche et l’exploration d’archives. Je trouve ça chouette qu’il y ait toute cette émulation actuelle dans l’édition indépendante autour de cette forme de littérature ! Pour Princesa, je ne peux pas dire le nombre de refus que j’ai eu, ça a été horrible car personne ne s’y intéressait vraiment. C’est le récit d’une trans brésilienne, Fernanda Farias de Albuquerque, décédée en 2000, qui raconte toute la violence subie depuis son enfance où elle a ressenti très tôt l’envie de devenir une femme. Certaines thématiques, comme la sexualité des enfants, choquent beaucoup. Il s’agit un peu de la ligne rouge. Elle s’est retrouvée prostituée dans les grandes villes du Brésil, puis elle s’est enfuie en Italie car la police ou des milices la poursuivait. À Rome, elle commet une erreur en agressant sa souteneuse et se retrouve dans la prison de Rebibbia. Là-bas, elle rencontre un berger sarde, qui, un peu curieux, la pousse à raconter son histoire. Ils ont communiqué pendant des années avec pleins de lettres, lui faisant parfois des glossaires, elle des dessins pour lui expliquer les détails de sa vie. N’étant pas écrivain, il a confié le projet à un ami à lui, un brigadiste rouge rencontré en prison et qui a réécrit l’histoire. Ce livre, Princesa, est devenu très connu, notamment grâce à la chanson éponyme de Fabrizio De André, le Brassens italien (il a été traduit en plusieurs langues, mais pas en France). Je m’y suis intéressé en 2016, à la fac, après ma rencontre avec une chercheuse qui avait fait une thèse ; je connaissais à peine le milieu de l’édition. Un laboratoire de traduction collective, composé de cinq traductrices universitaires, a vu le jour, au sein du CAER (Centre aixois d’études romanes).

En effet, la traduction prend une importance particulière dans ton travail d’éditeur. Et la langue particulière des écrivains que tu choisis rend cette tâche d’autant plus ardue. Quel est ton processus de réflexion ?

Il n’y a pas de règle, en raison du peu de précédents en termes de traduction collective, seulement quelques expériences, disséminées en Italie et en France. Pour Princesa, par exemple, le collectif s’est lancé sans réelle connaissance, en formant des binômes, en découpant le texte. C’est un texte très oral, explosif, écrit à la première personne, au rythme court. C’est une langue hybride avec différentes strates, le sarde du berger et certains mots en brésilien qui ressortent, diverses influences qui ont compliqué la traduction. Il a aussi fallu expliquer que le texte avait vingt-sept ans, et qu’il était « désactualisé » par rapport à la question trans aujourd’hui, Fernanda se définissant notamment comme transsexuelle, terme qui se réfère littéralement et uniquement à un « changement de sexe ». J’ai remonté la piste, et ai rencontré Giovanni Tamponi, le berger sarde assigné à résidence, purgeant sa peine à perpétuité, qui m’a remis une mallette contenant toute la correspondance manquante entre Fernanda et lui, ainsi que des photos d’elle qu’on ne trouvait pas jusqu’alors, le contrat de droits avec la maison d’édition italienne, des carnets de notes… Les universités de Rome III et d’Aix-Marseille ont aussi financé un site qui répertorie toutes les archives, les échanges entre le brigadiste, le berger, et elle-même. Le texte est accessible en ligne. Ça m’a donné envie de développer une sorte de lecture multimédia des livres, où on pourrait retrouver des archives correspondant à chaque livre sur le site. Mais il y a des questions de droits, un peu délicates, ainsi que des questions de temps. À terme, il s’agirait même de proposer chaque livre en lecture libre, avec des renvois sur des éléments interactifs. Il y a aussi un projet de traduction autour de Pedro Lemebel, un écrivain chilien qui joue beaucoup avec l’identité. À travers son genre de prédilection, la chronique, il raconte son exploration des marginalités et l’apparition du sida dans le Chili de Pinochet. J’ai pris le parti d’éditer peu de livres, environ deux par an, mais de privilégier un travail de qualité.

Et concernant l’écriture de Claude McKay ?

Je ne suis pas anglophone en soi, mais je peux dire qu’il s’agit une langue hybride, car sa trajectoire est rhizomique. Il vient de la Jamaïque, une île qui a un dialecte, mais qui est aussi une des dernières colonies anglaises. Son accent est à la fois très britannique et sa langue influencée par ce que la traductologie a appelé le « black english » nord-américain. Il y a aussi un problème de réel, car l’action se déroule à Marseille, avec des personnages qui viennent de partout, des Antilles, d’Afrique de l’Ouest, de noirs américains, etc. On se retrouve à traduire un argot de gens qui ne parlent pas la même langue. Pour moi, ce n’est pas possible pour un seul traducteur, il faut proposer des solutions qui correspondent à la forme mais aussi au fond. Pour ça, de nombreuses études sont disponibles, notamment celles d’une chercheuse canadienne, Françoise Brodsky ; il y a des traducteurs qui ont mis en place des systèmes par exemple avec des doubles participes passés.

Tu as prévu la réédition d’Un sacré bout de chemin, qui va paraître officiellement le 7 juin prochain. Ce livre avait déjà été édité en 2001, dans la collection Rive noire des éditions André Dimanche. Pourquoi cette réédition ?

Un sacré bout de chemin est une œuvre essentielle si on veut comprendre l’essence de la pensée de McKay et sa trajectoire de libre-penseur. Plutôt qu’une réédition, il s’agit en fait d’une révision, et d’une édition augmentée d’un appareil critique et d’un travail d’archive contenant des documents officiels, des photos, des lettres, etc. Lors des cinq années de recherche sur Romance à Marseille, on est tombé sur un tas de documents. On a créé un collectif, la Banjo Society, à la maison de recherche à la fac de Marseille.

Est-ce que tu t’adresses à un public en particulier ?

Pas vraiment. J’ai déjà fait des recherches pour développer des livres audio, mais il faut du temps pour que ça se concrétise. Je m’intéresse beaucoup à la manière de rendre accessible le livre.

Tes projets futurs ?

Je pense à un roman noir marseillais, Bagatóuni, écrit par Valère Bernard à la fin du XIXe, qui parle déjà du fameux quartier Saint-Jean et de la misère de ses habitants, plus de trente ans avant Claude Mc Kay. C’est une histoire de migration, celle des Napolitains et des Piémontais mis au ban, avec un personnage qui fait le pont, lui-même en condition précaire avec une enfant qu’il a recueilli. Il a été traduit du provençal en 1900, mais nécessite une retraduction. On aimerait le publier l’année prochaine. C’est bien d’avoir des livres qui marchent, mais je pense qu’il ne faut pas tomber dans la complaisance et chercher à tirer la corde toujours un peu plus…

Propos recueillis par Laura Legeay

Rens. : http://heliotropismes.com